Die Ausstellung wird kuratiert von Lena von Geyso.

Weitere Informationen zu unserem Programm im Frühjahr 2026 folgen.

Die Ausstellung wird kuratiert von Lena von Geyso.

Weitere Informationen zu unserem Programm im Frühjahr 2026 folgen.

Die Ausstellung »Hawaiian Hills« zeigt die neueste Werkserie von Michail Pirgelis als ortsspezifische Rauminstallation über unsere beiden Stockwerke hinweg. Es handelt sich um Arbeiten aus originalen Flugzeugteilen mit rot-weißen Streifen – abstrahierte Flaggenfragmente. Durch den Ausschnitt und die Behandlung der Oberflächen greift der Künstler je unterschiedlich stark in die Gestaltung des vorgefundenen Materials ein. Die konzeptuell und seriell angelegten Arbeiten erinnern mit ihren roten Streifen auf weißem Grund und dem gleichbleibenden Format an abstrakte Bilder der Minimal Art. Der Titel »Hawaiian Hills« öffnet dagegen einen Sehnsuchtsraum, der der konzeptuellen Arbeitsweise entgegenzustehen scheint.

Pirgelis präsentiert diese gleich großen Werke an einem eigens entwickelten, autonom und frei stehenden Ausstellungsdisplay. Es entsteht so ein durchlässiger Körper im Raum, der diesen durchmisst und einnimmt, und zugleich die skulpturale Qualität sowohl der einzelnen Werke als auch die der Rauminstallation selbst unterstreicht. Die Rückseiten der Paneele bleiben teilweise sichtbar, wodurch die Werke auch als dreidimensionale Objekte in den Fokus rücken, die zwischen Bild, Relief und Skulptur changieren. Der Künstler konzentriert sich damit vor allem auf die seriellen und skulpturalen Aspekte seiner ortsspezifischen Installation und eröffnet zugleich verschiedene Bezugsräume – u.a. durch den verheißungsvollen Titel »Hawaiian Hills«. Seine Arbeit belebt die Konventionen von Postminimalismus und Konzeptkunst, stellt diese aber auch in Frage und ermöglicht in der Freiheit eines unabhängigen Kunstraums eine experimentelle Verschiebung der Grenzen zwischen Installation, Skulptur und Malerei.

In der Ausstellungshistorie des Kunstraum München knüpft Pirgelis außerdem an die frühen Ausstellungen von US-amerikanischen Künstler:innen wie Richard Tuttle, Fred Sandback, Agnes Martin oder Robert Ryman im Kunstraum der 1970er-Jahre an, was als eine zusätzliche ortsspezifische Verankerung und zeitgenössische Weiterentwicklung dieser frühen Konzepte gelesen werden kann.

Die Ausstellung wird kuratiert von Friederike Schuler

»Machine Body Land« ist der Auftakt zum neuen Veranstaltungsformat des Kunstraum München, dem [***club], benannt nach dem jeweiligen Wochentag. Das Kurzfilmprogramm präsentiert an diesem Abend unterschiedliche Perspektiven auf die Themen Landwirtschaft und Nachhaltigkeit.

Der erste Teil von Angela Andersons »Three (or more) Ecologies« problematisiert einerseits das hochtechnisierte Fracking-Geschäft in den USA, andererseits porträtiert der Film das Dorf Jinwar, ein kollektives Öko-Landbauprojekt freier Frauen in der autonomen Region Rojava in Nordsyrien. Eingerahmt wird die Gegenüberstellung der beiden entfernten Orte durch Aussagen der politischen Philosophin und Aktivistin Silvia Federici.

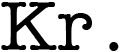

In »Humus« spricht Antje Majewski mit dem brandenburgischen Landwirt Robert Häussler über die gesellschaftlichen Ansprüche an die Landwirtschaft und die Bedeutung der Humusbildung. »Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich in meinem Studium in nennenswertem Umfang Bodenbiologie gelernt habe.« Häussler hat inzwischen auf Direktsaat umgestellt, die ohne Bodenbearbeitung auskommt.

Humus, Antje Majewski, 2025 | © Antje Majewski

Welche Wellen und Signale durchlaufen die Atmosphäre? In »Into the Magnetic Fields« zeigt Sandra Schäfer ferngesteuerte Traktoren, humanoide Roboter, die unsere Bewegungen imitieren, aber auch Zugvögel, die sich am Magnetfeld der Erde orientieren. Schäfers filmisches Essay reflektiert auf assoziative Weise die Zukunft des Verhältnisses von Natur, Mensch und Maschine.

Into the Magnetic Fields, Sandra Schäfer, 2024 | © Sandra Schäfer & VG Bild-Kunst

Das Projekt »Skin Bodies« reflektiert durch Video, Kostüm, Text und Sound die Auswirkungen von institutioneller sowie struktureller Gewalt auf Performanz und Subjektivität von Körpern.

Ausgangspunkt der Auseinandersetzung ist die Zweikanal-Videoinstallation SKIN.BODIES I (2024, 17’32 Min.) der Videokünstler:in, Schauspieler:in und Performer:in Edith Saldanha, in der die Transformation von Körpern unter systemischem Zwang sichtbar werden. Im Mittelpunkt steht die Haut: als Archiv von Gewalt und Erinnerung, aber auch als Ort möglicher Transformation.

Theoretische Bezugspunkte für SKIN.BODIES I sind Pierre Bourdieus »Die feinen Unterschiede« und Frantz Fanons »Schwarze Haut, weiße Masken«. Desweiteren zog Saldanha Inspiration aus Werken von Grada Kilomba, ORLAN, Marvin M’toumo sowie aus popkulturellen Bezügen. Die Arbeit entstand im Rahmen einer Recherche in New York. Der Aufenthalt in Bedford-Stuyvesant, einem historisch Schwarzen Arbeiterviertel in Brooklyn, sowie die Recherche insbesondere im »Schomburg Center for Research in Black Culture« in Harlem flossen maßgeblich in das Projekt ein.

Foto: Edith Saldanha

Das Projekt wird kuratiert von Sophie Eisenried.

Zusätzliches Programm

[Panel-Diskussion]

»Zwischen Freiraum und Marktlogik«

Der Körper im Spannungsfeld von Kunst und Kultur

Sonntag, 18. Januar 2026 um 19 Uhr

Auf dem Panel gehen wir der Frage nach, wie künstlerische Körper innerhalb des Kunstbetriebs verhandelt werden, der maßgeblich von Markt-, Förder- und Verwertungslogiken bestimmt ist und autonome Ausdrucksräume zugleich ermöglicht wie begrenzt. Vika Kirchenbauer (Künstlerin), Mako Sangmongkhon (Outreach- und Communitybuildung, Haus der Kunst München), Kalas Liebfried (Künstlerische Leitung, Lothringer 13 Halle, München) und Edith Saldanha (Künstler:in) diskutieren, wie sich diese Bedingungen auf Sichtbarkeit, Performativität und Widerstand auswirken und inwiefern Themen wie (Anti-)Faschismus und (Anti-) Rassismus unter solchen Voraussetzungen glaubwürdig verhandelt werden können. Ausgehend von der Ausstellung werden körperliche Praktiken als politisch und strukturell geformte Prozesse diskutiert.

Angela Stiegler und Samuel Fischer-Glaser, die mit weiteren Künstler:innen zurzeit mit dem Lauftheater »Au au au Hi hi hi – Ein temporäres Denkmal in 10 000 Schritten« im Rahmen von Public Art im Stadtraum von München vertreten sind, werden am 19. Oktober 2025 um 17 Uhr mit den Kurator:innen Ambra Frank und Luise Horn in der Ausstellung über ihre künstlerische Praxis sprechen.

Das erinnerungskulturelle Lauftheater »Au au au Hi hi hi« setzt sich kritisch mit der Wiedergutmachungspolitik Deutschlands nach 1945 auseinander und findet im öffentlichen Raum in München statt. Ausgangspunkt für die Performance in vier Akten sind die Biografien Philipp Auerbachs und Anton Hillers sowie dessen Skulptur »Gehende«. Der 4. Akt findet am 18. Oktober, 16 Uhr, am Maximiliansplatz, Goethe-Denkmal, statt.

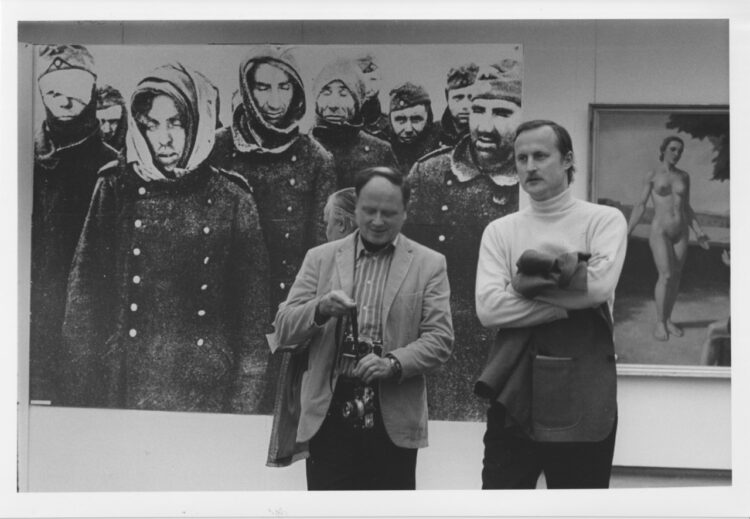

Die Publikation erscheint aus Anlass des gleichnamigen Projekts, das in Kooperation zwischen dem Kunstraum München und En Plein Air 2023 realisiert wurde. Zwischen dem 10. September und dem 15. Oktober 2023 wurden an vier Sonntagen insgesamt acht Performances realisiert – sowohl im Kunstraum als auch im öffentlichen Raum. Das Projekt, das diese beiden Künstler aus unterschiedlichen Generationen zusammenbrachte, fand im Rahmen des 50. Jubiläumsjahr des Kunstraum München statt.

Vorgestellt wird »Santiago Sierra & Franz Erhard Walter« von Emily Barsi und Patricia Drück.

Das Projekt, das diese beiden Künstler aus unterschiedlichen Generationen zusammenbrachte, fand im Rahmen des 50. Jubiläumsjahr des Kunstraum München statt. Santiago Sierra ließ an verschiedenen Orten in München Geflüchtete aus Kriegsgebieten, die sich zu dieser Zeit in München aufhielten, fotografieren. Die Arbeit steht exemplarisch für sein Oeuvre, das sich kritisch-konfrontativ mit ökonomischer Ausbeutung, rassifizierenden Migrationspolitiken und strukturellen Vorurteilen beschäftigt.

Im Wechsel mit den Performances von Santiago Sierra fanden Aktivierungen ausgewählter Objekte von Franz Erhard Walther statt. Der partizipative wie performative Charakter der Aktionen, die unterschiedliche Personengruppen mit einbezogen haben, bewirkte nicht nur einen Dialog zwischen den beiden Künstlern, sondern vermochte an ungewohnten Orten im öffentlichen Raum ein neues Publikum zu erschließen.

Die 60-seitige Publikation dokumentiert und kontextualisiert nun dieses vielschichtige Projekt anhand verschiedener Textbeiträge und ausgewählter Fotografien und gibt einen Rückblick auf die Aktivierungen von Franz Erhard Walther und die Aktionen von Santiago Sierra. Zudem beinhaltet die Dokumentation eine Auswahl der Fotografien, die in das künstlerische Archiv von Santiago Sierra eingegangen sind. Texte von Emily Barsi, Patricia Drück, Philipp Haas, Jürgen Moises, Angelika Stepken sowie ein Interview mit Abdulla Al-Hawta beleuchten das Projekt aus unterschiedlichen Perspektiven.

»Santiago Sierra & Franz Erhard Walther«

Hrsg. von Emily Barsi und Patricia Drück für Kunstraum München e.V. und En Plein Air

Mit Texten von Emily Barsi, Patricia Drück, Philipp Haas, Jürgen Moises, Angelika Stepken und einem Interview mit Abdulla Al-Hawta

Gestaltung: Lisa Nadine Karl x Werbeagentur THE CROOKED YOUNG

Verlag: Kunstraum München, Englisch, 60 Seiten, ISBN: 978-3-948754-08-2

Gefördert durch: Kulturstiftung der Stadtsparkasse München, Kulturreferat der Landeshauptstadt München

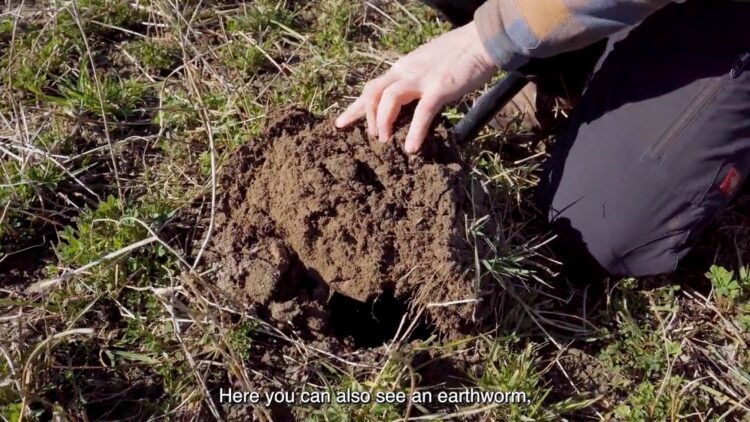

Im Rahmen der Kooperation von »En Plein Air 2025« und dem Kunstraum findet die Performance »Lebenslauf 1« des Künstlers Béla Juttner im öffentlichen Raum statt. Geplant ist eine Wanderung durch die Stadt, die am Isarufer in einer partizipativen Performance endet.

Die Location am Ufer rechts der Isar befindet sich zwischen Reichenbach- und Wittelsbacherbrücke auf den Koordinaten (48.1231948, 11.5700858)

Wegbeschreibung

von der U-Bahnstation Fraunhoferstraße

Zentraler Bestandteil der Wanderung ist das Tragen eines 100-fach vergrößerten Babyjäckchens – Kern seines konzeptuellen Lebenswerks »Your Solid Life«, ein Langzeitprojekt des Künstlers, welches lebenslang dokumentiert, ausgestellt und in Performances/ Lebensläufen aktiviert wird.Achtundzwanzig Lagen der Jacke, die den Lebensjahren des Künstlers entsprechen, werden vor Ort mit Roter Bete eingefärbt und zwischen Bäumen getrocknet. Das Publikum wird aktiv eingebunden und zur Auseinandersetzung mit Themen wie Körper, Identität und Geschlecht eingeladen. Die Performance wird filmisch dokumentiert und Ende August öffentlich im Kunstraum München präsentiert.

Story

Der Künstler und Modedesigner Béla Juttner stieß in den Familienarchiven auf ein Foto, das seinen allerersten Ausflug als Baby dokumentierte. Dabei handelte es sich um Kleidung des Modeschöpfers Yves Saint Laurent. Die magentafarbene Samtjacke und Mütze waren von seiner Mutter auf einem Flohmarkt erstanden. Dieses allererste Outfit wird nun Ausgangspunkt für sein konzeptionelles Kunstwerk. Das Originalschnittmuster der YSL-Babyjacke wird 100-mal vergrößert, ohne die ursprüngliche Form zu verändern. Wie Baumringe um das Original entsprechen die Umrisslinien dem Alter eines Menschen.

Béla Juttner

In Béla Juttners künstlerischer Arbeit spielen Gattungsgrenzen kaum noch eine Rolle; die Übergänge von Installation, Performance, Mode, Design, Malerei und Film sind fließend. Seine Performances thematisieren Körperverwandlungen, Häutung und Auflösung von Geschlechtsidentitäten. Die Erfahrungen der Arbeit am und mit dem eigenen Körper beim Ballett sowie während des Modedesignstudiums hat Béla Juttner in seinem Kunststudium mit gesellschaftlichen Fragestellungen verschränkt.

Seine Aktionen werden unter Einbeziehung von Betrachter:innen und Publikum auf- und durchgeführt. Wesentlicher Bestandteil hierbei ist das Entwerfen von Kostümen und deren Design. Die einzelnen Elemente, die als Bestandteile einer physischen Sprache auftreten, ergeben eine Art ästhetische Gesamtfigur, die auf die Mehrdeutigkeit menschlicher Beziehungen hinweist und gesellschaftliche Normen hinterfragt. Dokumentiert werden seine Performances in Videos, die dann wiederum zu eigenständigen künstlerischen Arbeiten werden.

Kuratiert von Emily Barsi und Patricia Drück

Dieses Projekt wird gefördert durch den Bezirksausschuss des Münchner Stadtbezirks 2 Ludwigsvorstadt – Isarvorstadt

1974 fand im Frankfurter Kunstverein mit »Kunst im 3. Reich. Dokumente der Unterwerfung« die erste Ausstellung über NS-Kunst nach 1945 statt. Sie setzte sich erstmals kritisch mit NS-Kunst auseinander und kann als Prototyp für eine politisch engagierte Ausstellungspraxis der 1970er Jahre gelten. 50 Jahre später beschäftigen wir uns erneut mit dieser Ausstellung und den damals wie heute virulenten kunst- und zeitgeschichtlichen Kontexten und Kontroversen. Dazu arbeiten wir mit Paula Gehrmann zusammen, deren künstlerische Praxis Ausstellungsarchitektur mit Vermittlungskonzepten verbindet.

In diesem Rahmen soll NS-Kunst als Gegenstand der bundesrepublikanischen Erinnerungskultur vorgestellt und zugleich gezeigt werden, welchen Stellenwert sie innerhalb der zeitgenössischen Forschung und Ausstellungspraxis einnimmt. Wir möchten damit wichtige Impulse für die Diskussion um die Verantwortung von Kunst und Kultur in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft geben.

Foto: Barbara Klemm, 1974

Ausstellung Kunst im 3. Reich. Dokumente der Unterwerfung, Frankfurter Kunstverein,

15. Oktober bis 8. Dezember 1974

Kuratiert von Ambra Frank und Luise Horn

In Kooperation mit Paula Gehrmann (Künstlerin, Leipzig)

und Constanze Metzel (Kulturarbeiterin, Berlin)

Die Ausstellung wird gefördert durch die Erwin und Gisela von Steiner-Stiftung.

Foto: Thomas Splett | © Kunstraum München

[English version below]

Mit der Performance »gestures in space« lotet die Künstlerin Daniela Georgieva aus Düsseldorf den historischen Montgelas-Saal im Bayerischen Hof körperlich und tänzerisch aus. Sie kettet Geste um Geste aneinander, um diese zu skulpturalen Bewegungen und Körpern werden zu lassen. Dabei liegt ihre Konzentration auf je einem Körperteil und dessen Erforschung im Kontext von Körper, Bewegung und Raum. Sie entwirft, strukturiert oder verwirft Bewegungs- und Körpermuster und konzipiert diese radikal um.

Ihre künstlerische Handschrift als Choreographin ist besonders durch die Verschmelzung von zeitgenössischem Tanz, visueller Kunst und elektronischer Musik geprägt. Eine wichtige Referenz ist die Praxis des Judson Dance Theaters, dem in den 1960er-Jahren in New York gegründeten Zusammenschluss von Künstler:innen verschiedener Gattungen: Alltägliche Bewegungen und Gesten, Spielstrukturen, einfache Aufgaben und soziale Interventionen wurden in die Performances integriert und der Tanz damit revolutioniert.

In enger Zusammenarbeit mit Künstler:innen aus Bühnenbild, Kostüm und Musik entstehen Georgievas dichte Choreographien als interdisziplinäre Gesamtkompositionen und multisensorische Arbeiten für ein vielfältiges Publikum – im White Cube des Museums, in der Black Box im Theater, im öffentlichen Raum oder einer Festivalsituation wie zur diesjährigen Ausgabe von Various Others.

Daniela Georgieva (*1979) stammt aus Bulgarien und lebt und arbeitet heute in Düsseldorf. Als interdisziplinäre Künstlerin, die ursprünglich aus der bildenden Kunst kommt und als Soundkünstlerin Pony selbst elektronische Musik produziert hat, konzentriert sie sich seit 2016 ausschließlich auf Tanz und Performancekunst. In ihrer künstlerischen Arbeit thematisiert sie vielfältige Beziehungsebenen, die in der Körperlichkeit und im Tanz zum Ausdruck kommen und verleiht den komplexen Verbindungen zwischen Menschen eine sichtbare Form. Dabei hinterfragt und dekonstruiert sie gesellschaftliche Normen und Machtstrukturen, insbesondere in Bezug auf Körperbilder, Alter, Geschlechterrollen und queere Identitäten und lässt Raum für die Vielfalt tänzerischer Körper und genderneutrale Ausdrucksformen entstehen.

Zuletzt waren ihre künstlerischen Produktionen in der Kunsthalle Düsseldorf, dem tanzhaus nrw, im brut Wien, im Rahmen des düsseldorf festivals und auch überregional als Kunst im öffentlichen Raum zu sehen. Außerdem unterrichtet Georgieva an der Peter Behrens School of Arts in Düsseldorf am Fachbereich Design im Kontext Raum.

Eingeladen von Friederike Schuler

Im Rahmen von Various Others: 8. – 11. Mai 2025

With the performance gestures in space, the artist Daniela Georgieva from Düsseldorf explores the historic Montgelas Hall in the Bayerischer Hof physically and through dance. She chains gesture after gesture together to turn them into sculptural movements and bodies. Her main focus is on one part of the body at a time and its exploration in the context of body, movement and space. She designs, structures or discards movement and body patterns and radically reconceptualizes them.

Her artistic signature as a choreographer is particularly characterized by the fusion of contemporary dance, visual art and electronic music. An important reference is the practice of the Judson Dance Theatre, an association of artists from various genres founded in New York in the 1960s: Everyday movements and gestures, structures of play, simple tasks and social interventions were integrated into the performances, thus revolutionizing dance.

In close collaboration with artists from the fields of stage design, costume and music, Georgieva creates dense choreographies as interdisciplinary overall compositions and multi-sensory works for a diverse audience – in the museum’s white cube, in the theatre’s black box, in public spaces or in a festival setting such as this year’s edition of Various Others.

Daniela Georgieva (*1979) originates from Bulgaria and lives and works in Düsseldorf for more than twenty years. As an interdisciplinary artist who originally comes from the visual arts and has produced electronic music herself as sound artist Pony, she has focused exclusively on dance and performance art since 2016. In her artistic work, she thematises diverse levels of relationships that are expressed in physicality and dance and gives the complex connections between people a visible form. In doing so, she questions and deconstructs social norms and power structures, particularly in relation to body images, age, gender roles and queer identities, and creates space for the diversity of dancing bodies and gender-neutral forms of expression.

Most recently, her artistic productions have been shown at Kunsthalle Düsseldorf, tanzhaus nrw, brut Wien, as part of the düsseldorf festival and also nationally as art in public space. Georgieva also teaches design in the context of space at the Peter Behrens School of Arts in Düsseldorf.

Inivted by Friederike Schuler

As part of Various Others: May 8-11, 2025

Performance »Daniela Georgieva. gestures in space« im Bayerischer Hof (Fotos: Sigrid Reinichs)

Lu Cheng (*1996 in Shanghai) ist eine multidisziplinäre Künstlerin, die an der Schnittstelle von Skulptur, Installation und Raumforschung arbeitet. Nach einem Studium des Industriedesigns an der Kunstakademie China (2014–2016) studierte sie ab 2018 Grafik in der Klasse Kogler an der Akademie der Bildenden Künste München und schloss 2025 als Meisterschülerin bei Professor Peter Kogler ihr Diplomstudium ab. In ihrer Praxis untersucht Lu Cheng biomorphe Formen, prozessuale Entwicklungen und das Verhältnis zwischen organischen und konstruierten Strukturen. Ihre keramischen und metallischen Installationen wachsen dynamisch in den Raum und thematisieren Fragilität, Widerstandskraft und Transformation.

Foto: @ Images Marlene Mauer

Im »Sommeratelier« setzt Lu Cheng ihre bisherige Auseinandersetzung mit dem Thema der »lebhaften Materie« fort und erforscht die Beziehungen sowie Spannungen zwischen der menschlichen und nicht-menschlichen Welt weiter. Dabei entstehen ortsspezifische Installationen und Skulpturen, die sich aus den räumlichen Gegebenheiten und der besonderen Architektursprache des Kunstraums heraus entwickeln.

Das spannungsreiche und zugleich besondere symbiotische Verhältnis zwischen Körper und Umgebung führt zu einem fortwährenden gegenseitigen Wandel – ein widersprüchliches Wechselverhältnis, das ihre künstlerische Reflexion nachhaltig prägt.

Eingeladen von Alexander Steig und Daniela Stöppel

Béla Juttner (*1997) absolvierte 2021 seinen Master in Modedesign an der Royal Academy of Fine Arts Antwerpen und schloss 2025 sein Kunststudium bei Peter Kogler in München ab. 2024 erhielt er den Leonhard-und-Ida-Wolf-Preis, 2025 den Debütantenpreis sowie den Preis Junge Kunst. Ausgestellt wurden seine Arbeiten u. a. in München, Belgien und Paris. In seiner künstlerischer Arbeit spielen Gattungsgrenzen kaum noch eine Rolle; die Übergänge von Installation, Performance, Mode, Design, Malerei und Film sind fließend. Seine Performances thematisieren Körperverwandlungen, Häutung und Auflösung von Geschlechtsidentitäten. Die Erfahrungen der Arbeit am und mit dem eigenen Körper durch seine Ballettausbildung sowie während des Modedesignstudiums verschränkt Béla Juttner in seinem Kunststudium mit gesellschaftlichen Fragestellungen.

Foto: Stephan Juttner

Am 13. Juli 2025 hat die Performance »Lebenslauf 1« als Kooperation zwischen »En Plein Air 2025« und dem Kunstraum stattgefunden, einer Wanderung des Künstlers durch München, die am Isarufer auf Höhe der Reichenbachbrücke in einer öffentlichen Performance ihr Ende fand. Der Künstler trug dabei ein 100-fach vergrößertes Babyjäckchen – Kern seines konzeptuellen Lebenswerks »YOUR SOLID LIFE«. Dieses biografisch motivierte Projekt wird in Performances aktiviert und dokumentiert: In Familienarchiven stieß Juttner auf ein Foto, das seinen ersten Ausflug als Baby in einem magentafarbenen Samtjäckchen und Mützchen des Modeschöpfers Yves Saint Laurent zeigte. Dieses Outfit ist Ausgangspunkt des konzeptuellen Kunstwerks – jedes Jahr kommt in einer neuen Aktion eine Schicht dazu. Während der Performance am Isarufer wurden die achtundzwanzig Lagen der Jacke, die den Lebensjahren des Künstlers entsprechen, mit Roter Bete eingefärbt und zwischen Bäumen getrocknet. Das Publikum wurde eingeladen, in das Geschehen der Performance einzuwirken. Das Sommeratelier wird Béla Juttner in erster Linie dazu nutzen, das bei der Performance entstandene Videomaterial zu einem eigenständigen Film zu verarbeiten, der im Rahmen der Open Studios im Kunstraum Premiere haben wird.

Eingeladen von Emily Barsi und Patricia Drück